-

メニュー

閉じる

電話

-

予約電話番号

046-234-6529 月〜金 8:30〜17:00 土 8:30〜12:00月〜金 8:30〜17:00

土 8:30〜12:00 -

予約電話番号(AI自動応答)

《予約変更・確認・キャンセル専用》

050-1725-5337 -

代表電話番号

046-233-1311

臨床工学科は、臨床工学技士法に基づく国家資格を持つ医療技術者で組織されており、生命維持管理装置の操作・保守点検・管理と病院内にある医療機器全般にわたって管理を行い、チーム医療の一員として患者さまへのより良い医療・安全な医療の提供を目指しています。

現在21名の臨床工学技士が各分野に分かれ、ME機器管理、血液浄化、人工心肺、手術室機器管理、心臓カテーテル、アブレーション、心臓植え込みデバイス(遠隔モニタリング、外来)、内視鏡業務を当直とオンコールを組み合わせ24時間365日体制にて業務を行っています。

治療前の準備としてプライミング、HDF補充液の取付、透析液の電解質測定、回路点検を行います。臨床では、治療開始時の穿刺および機械操作、治療中の時間毎点検、返血操作を行います。

治療終了後に片付け、装置外装の消毒、機械室内各装置の終了作業、血液回路の組立、点検を行います。

血液浄化療法が必要な患者さまが、術後や呼吸器装着中など移動が困難な場合、ICUや病棟へ出向き準備から治療中の管理などを行います。

単純血漿交換療法(PE)、血漿吸着療法(PA)、LDL吸着療法、エンドトキシン吸着療法(PMX)、顆粒球除去療法(GCAP)、白血球除去療法(LCAP)、持続的血液透析濾過(CRRT)、腹水濾過濃縮再静注法(CART)などの業務全般を行います。

メーカーの所定研修を修了した臨床工学技士による透析機器や水処理装置などの点検およびオーバーホールを定期的に行っています。また定期的な水質検査を行い透析用水の清浄化に努めています。

手術室は全11部屋で年間約10,000件を超える手術を行っています。手術用の医療機器は年々増加し、より複雑で高度になっているため、患者様へ正確で安全な手術を提供できるように、使用前・使用後点検、トラブル対応などを行っています。

また、ペースメーカや植込み型除細動器挿入患者様の手術の際にプログラマーによる点検、設定変更を麻酔科医師と相談し実施しています。

麻酔器・モニター(11台)、外科用内視鏡装置(6台)、電気メス(20台)、脳外科顕微鏡、眼科顕微鏡、温風式加温装置(11台)、急速輸液装置(2台)、血液ウォーマー HOTLINE®(5台)、人工心肺装置(1台)、心筋保護装置(1台)、自己血回収装置(1台)、ECMO装置(4台)、IABP装置(3台)、IMPELLA装置(2台)

当院では2023年6月よりダヴィンチXを使用したロボット手術が行われています。

機器の配置や起動、術中の機器の移動や周辺機器との連動確認など臨床工学技士が看護師と協力し準備と症例時対応を行っています。

2024年1月より新規業務として外科領域の鏡視下手術において体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラの保持および操作を医師の指示のもとに行っています。また内視鏡装置の一貫した操作・保守・管理を行うことにより装置の安全性と精度の担保に努めています。

体を流れている血液は、肺でガス交換(呼吸)され、心臓のポンプ機能(循環)で全身へ送られています。

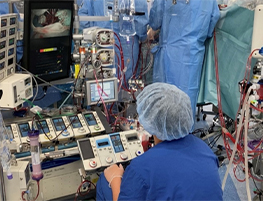

心臓や大血管の手術では、拍動している心臓を補助または停止させる必要がありますが、その間に生体の呼吸と血液の循環を替わりに行うのが人工心肺装置となります。

これら装置の準備、保守点検、プライミングから操作までを成人症例のみ(年間70例程度)行っています。

心臓カテーテル検査では、多チャンネル記録装置(ポリグラフ)、超音波血管内エコー (IVUS)、大動脈内バルーンパンピング(IABP)、体外式膜型人工肺(ECMO)装置などの操作や清潔野におけるカテーテル関連機器の操作や医師の介助業務を行っています。

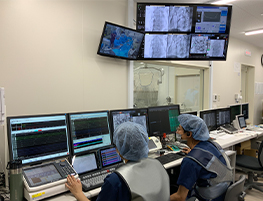

不整脈解析装置を操作し、心内心電図を循環器医師と伴に確認し解析をします。同時に3心臓を3次元的に可視化するシステム(3Dマッピング装置)の解析と操作を行います。

診断に必要となる心臓内への直接電気刺激を行い、頻脈を誘発なども行います。確定診断が行われれば高周波装置や冷凍焼却装置による焼灼を医師の指示のもと操作を行います。

心臓ペースメーカや植え込み型除細動器、両室ペーシング用ペースメーカなどの植え込み術に参加しています。臨床工学技士は、ペーシングアナライザーやプログラマーを操作し患者様に最適な設定を行えるよう努めています。

またペースメーカ外来に参加し外来でのデバイスチェック、遠隔モニタリングシステムでのデータ管理を行い患者様の安全担保へ努めています。

また2021年より臨床工学技士の働き方改革として、遠隔モニタリングシステムのデータ管理業務を在宅リモートワークへと移行しています。

重症度の高いICU・HCU・ユニット病棟では生命維持管理装置が多く稼働していますので専任者を配置しています。集中治療科のカンファレンスへの参加、重症医療機器の設置・操作・管理・記録を一貫して行っています。看護業務と医療機器管理業務を明確に分担することにより重症医療機器のリスクヘッジに努めています。

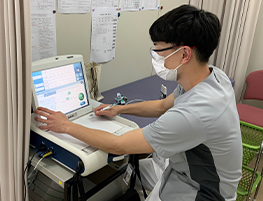

院内に存在する医療機器をシミュレーターや輸液・輸注ポンプテスタ、人工呼吸器アナライザ、漏れ電流測定装置などの点検機器を使用しメンテナンスや保守を行い医療機器の精度担保を行っています。

生命維持管理装置を含む様々な医療機器を医療機器管理システムを用いて、保守点検の記録から院内の所在までを一元管理をしています。

生命維持管理装置の使用前には専用の校正器を使用し、定期点検時には所定のメーカー研修を修了したスタッフによる時間毎の部品交換行うことで、故障の発生を未然に防ぎ常に安全に使用できるよう心掛けています。

使用中点検は回路状態や設定と実測値の誤差などをチェックリストに基づき正常動作を確認し電子カルテへの記載を行っています。

内視鏡室に配備されている機器・処置具の保守管理業務、検査・治療に使用した内視鏡スコープの洗浄消毒などの感染管理、消化器内視鏡検査・治療時の医師介助業務を行っています。

準備や介助方法は多岐にわたり専門的知識も必要とされます。また、病院の方針でもある365日24時間の救急体制の構築の為、緊急内視鏡検査にも対応しています。

新入職員や院内スタッフに対し輸液・輸注ポンプ、人工呼吸器、除細動器、ベッドサイドモニタ等の医療機器講習会を定期的に開催しています。

臨床工学技士の配置と育成に関してはローテーションを担うジェネラリストから業務チームへ配属されるスペシャリストまで、個人のキャリアプランを考慮した人材育成を行っております。

また院内医療安全活動として呼吸ケアチーム(RST)、モニターアラームコントロールチーム(MACT)の院内チーム活動へも積極的に参加を行っております。

急性期医療への需要が増える中、院内における臨床工学技士の需要やニーズもまた急激に増えております。その他、同法人であります座間総合病院や下田メディカルセンターへの定期的な業務支援も行っております。そして積極的な有給休暇の取得や残務時間の管理によりライフワークバランスを整え、職員満足度の向上に努めています。